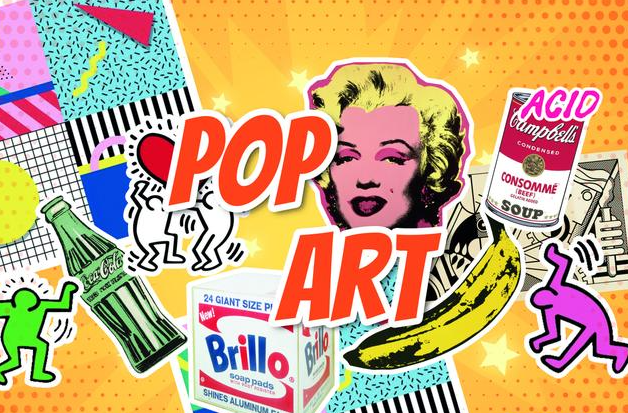

波普藝術

波普藝術是一種主要來源于商業藝術形式的藝術風格(也被稱為新現實主義和新達達主義),特點是流行文化的一些細節,比如漫畫、快餐和帶商標的包裝被放大復制。

波普藝術發展于20世紀50年代末的紐約,當時它所反對的抽象表現主義正處于其最后的繁榮時期。60年代中期,波普藝術取代抽象表現主義,成為主流的先鋒派藝術。20世紀60年代末,波普藝術開始讓位于極簡主義(MINIMAL ART)和硬邊畫(HARD-Edge painting)波普藝術的主要方面是新時期藝術家將商業藝術與現代藝術相結合的一種表現形式。

創作背景 編輯本段

Pop是 Popular的縮寫,意思是流行藝術、流行藝術 。波普藝術一詞最早出現于1952 ~ 1955年,是由倫敦當代藝術學院的一群年輕藝術家在獨立社團研討會上發起的評論家l.阿洛維酌定。他們認為大眾創造的城市文化是現代藝術創作的絕佳素材面對消費社會商業文明的沖擊,藝術家不僅要正視,而且要成為流行文化的歌者。

理查德是在實踐中大力推動這一思潮發展的藝術家·漢密爾頓。1956年,他在第一屆“這是明天”的個人展覽會(惠特徹派爾畫廊)上陳列出握有“POP”一組網球運動員的信件。這件作品成為波普藝術的一面旗幟。英國波普藝術的代表人物是:E.保羅齊、J.蒂爾森、D.霍克尼、R.B.基塔依、R.史密斯、A.瓊斯。

它于20世紀50年代初在英國萌芽,并于50年代中期在美國蓬勃發展。

美國波普藝術出現的時間比英國稍晚,在藝術追求上繼承了達達主義的精神,在作品中使用了大量的廢料、商業海報電影廣告、各種報紙圖片組合在一起,所以有新達達主義的稱號。

美國波普藝術家聲稱他們的通俗藝術類似于美國原始藝術和印度藝術,是美國文化傳統的延續和發展1965年,在密爾沃基藝術中心舉辦了一次波普藝術展覽“波普藝術和美國傳統”為題。美國波普藝術的先驅是:J.約翰斯和R.勞申伯格是最有影響力的藝術家.沃霍爾、J.戴恩、R.利希滕斯坦、C.奧爾登伯格、T.韋塞爾曼、J.羅森奎斯特和雕塑家g.西格爾。

集合藝術和偶然藝術通常被認為是波普藝術的兩個分支。

波普由來

波普”pop)也是“棒棒糖”棒棒糖,棒棒糖是舌頭,pop是抹黑)一個簡化的口語單詞 quot quot可以追溯到18世紀。意思是可口可樂什么的“汽水”soda pop)這個詞,也大致產生于那個時期(Pop在這里可能是指開瓶的聲音)無論如何,我們都能看到輕松愉快的享受和欲望的轉化(比如棒棒糖)

一般認為,波普藝術始于20世紀50年代中后期,由一群自稱的藝術家首先在英國發展起來“獨立團體”Independent zu)的藝術家、批評家和建筑師對新興的城市大眾文化非常感興趣,并用各種大眾消費品進行創作。

1956年,獨立團體舉辦了一次畫展“此即明日”This is tomorrows )理查德被展出·漢密爾頓《究竟是什么使今日家庭如此不同、如此吸引人呢?》的拼貼畫(Just what is today'Different, different?圖中有一個從醫學雜志上剪下來的肌肉發達的半裸男子,手里拿著一個網球拍那么大的棒棒糖;有一個性感的半裸女孩,乳頭上有一塊閃亮的金屬片;室內墻上掛著流行漫畫《青春浪漫》(Young Romantic),并加了鏡框;桌子上有一塊包裝好的東西“羅杰基斯特”牌火腿;還有電視機、錄音機、吸塵器、臺燈等現代家居必需品都印在燈罩上“福特”標志;透過窗戶,可以看到外面街道上巨幅電影廣告的一部分…這一切都可以用半裸男子手中棒棒糖上印著的三個大寫字母來解釋:POP。這個詞來自英語“popular”,中文一般音譯為“波普”

1957年,漢密爾頓在“波普”這個詞的定義是,即:流行的(為大眾設計),轉瞬即逝的(短期方案),可隨意消耗的(易忘的)廉價,大量生產,年輕人 s(以青年為目標)機智性感惡搞嫵媚大事業。

作品鑒賞 編輯本段

特點介紹

英國畫家理查德·漢密爾頓(Richard Hamilton)波普藝術的特征被總結如下:普及的(為大眾設計的)短暫的(短線端 案例)易忘的、低廉的、大量生產的、年輕的(對象是青年),浮華的、性感的、騙人的東西,迷人的和公司的。

波普藝術,又稱流行藝術,是探索流行文化與藝術關系的藝術運動。波普藝術試圖推翻抽象藝術,轉向象征商標等具象的流行文化主題。波普藝術這個詞現在為英國藝術評論家勞倫斯在1956年所知·由艾薇勞倫斯提出。

波普藝術也是諷刺和庸俗貪婪的延伸。簡單地說,波普藝術是今天的前身美國下層藝術市場。波普藝術家抄襲了很多印刷藝術品,引起了相當多的評論。一些早期的波普藝術家努力爭取博物館收藏或贊助的機會。并且大量使用廉價顏料進行創作,作品也不會很快保存下來。這也引起了一些爭議。

20世紀60年代,波普藝術的影響開始在英美蔓延,產生了許多當代藝術家。后期的波普藝術幾乎都在討論美國的流行文化。

波普藝術的特別之處在于它對時尚有著非常特殊和長期的影響。許多服裝設計師和平面設計師都直接或間接地從波普藝術中獲得或剽竊了靈感。

波普藝術的創作特點是直接借用商業社會中產生的文化符號,然后從中升華藝術的主題。它的出現不僅破壞了藝術一直遵循的雅俗之分,也使藝術創作的方向發生了質的變化。

作者簡介 編輯本段

代表藝術家

知名藝術家

作品影響 編輯本段

藝術游戲

中國波普作品

王廣義

魏光慶

余友涵

?重要展覽 編輯本段

從表現主義到波普藝術”展

2013年1月,“維爾納·伯格——從表現主義到波普藝術”展覽在中國美術館開幕,展出的近90件作品展示了他從表現主義到波普藝術的藝術人生。展覽將于1月14日在中國美術館結束后繼續在上海展出。

維爾納·貝格(1904-1981)他出生在德國,獲得了奧地利國籍。繪畫是他童年的夢想。但十幾歲時,他先在工廠實習,然后學習貿易、政治經濟學。23歲時,他終于來到維也納學院學習繪畫。1930年10月6日,伯格夫婦買下了蕓香屬農場。在接下來的半個世紀里,鄉村生活成了他繪畫的主角。作為一個沒落農業生活的見證者和記錄者,他的作品至今被大量美術館保存。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。