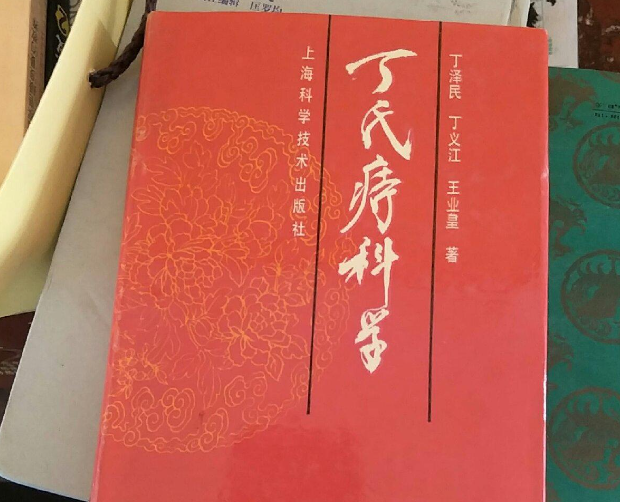

丁氏痔科醫術

丁氏痔科醫術是第四批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄傳統醫藥類項目。丁氏痔科醫術主要在長江中下游地區的南京、揚州、鎮江、無錫、常州等地傳布。自清代康熙39年(1700年)開始,至今已有三百余年歷史。

內容介紹 編輯本段

丁氏痔科運用中醫辨病整體觀,采取多專業一體化模式,使用丁氏痔科系列特色技術治療肛腸疾病。其中,丁氏枯痔療法,將古代劑型及治療方法進行改進,避免了砒的毒副反應,同時提高了療效(曾獲衛生部嘉獎);改進傳統掛線療法,在保留肛門原有功能的基礎上,避免或大大減輕了高位復雜性肛瘺的創傷,提高了患者生活質量;改進傳統中醫結扎療法為“分段齒形結扎療法”,基本解決了環狀痔術后肛門狹窄、肛門缺損、黏膜外翻等并發癥,現已作為經典技術在國內廣泛推廣應用;改進中藥灌(滴)注技術,通過定向增壓使藥物能更好彌散至右半結腸病變部,提高了療效。根據丁氏痔科驗方研制的10余種專科制劑沿用至今,長盛不衰,可治療肛腸類等30多種疾病,每年惠及近6萬名患者。

文化傳承 編輯本段

丁氏家族成員子承父業,歷經十代人傳承。在《丁氏訓子孫》的明示下,丁氏痔科以丁氏家族以丁氏中醫痔科學術思想、藥物、診療方法為體系,具有獨特的歷史、人文、科學價值。1956年,丁氏痔科第八代傳人——丁澤民把丁氏祖傳中醫秘方、藥物、器械及醫技,無償捐獻給南京市中醫院,對該院肛腸科的建立有開創之功。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。